本のページを開いて、三重を旅してみませんか?

この記事では、三重県出身の筆者が厳選した「三重県が舞台の小説」を紹介し、それぞれの物語の舞台となった聖地巡礼スポットをガイド形式でご案内します。

さらに、小説内でその場所がどのように描かれているかも丁寧に解説。文学と土地の魅力を同時に味わえる、読書×旅の楽しみ方をお届けします。

読書が好きな方はもちろん、聖地巡礼や旅の行き先を探している方にもおすすめの内容です。ぜひ最後までお読みください。

どの小説も三重の風景が生き生きと感じられます!

【四日市】犬がいた季節(著者:伊吹有希)

この章では四日市市出身の作家・伊吹有喜氏によって書かれた小説「犬がいた季節」と、作品のモデルとなった場所・四日市市を紹介します。

町並みに青春の痛みと希望が織り込まれたこの物語では、実在の風景と時代背景が鮮やかに重なり合います。

あらすじ〜高校のシンボル犬と紡がれる青春時代の絆と思い出

物語の舞台は、三重県の県立高校「八稜高校」(架空)。ある冬の日、通学途中の高校生たちは、校門前で一匹の白い雑種犬を見つけます。誰が呼ぶともなく「コーシロー」と名づけられたその犬は、生徒たちや教師の心に自然と入り込み、以来しばらくのあいだ学校に居つくようになります。

物語は、1988年から現代までの数十年間を通じて、「コーシロー」がいた季節を中心に、数人の高校生たちの青春群像を描いていく構成。

受験、家族の問題、友情、恋愛、将来への不安…さまざまな悩みや葛藤を抱える若者たちが、コーシローの存在に癒され、時に勇気をもらいながら、大人へと成長していきます。

世代ごとに異なる主人公たちの視点がリレー形式で語られ、やがて彼らの人生が静かにつながっていく仕掛けも本作の魅力のひとつとなっています。

小説の舞台〜四日市市

三重県北部に位置する四日市市は、工業都市として全国的にも知られています。特に石油化学系製品の出荷量が多く、重化学工業の一大拠点として日本の経済を支えてきました。

一方で、自然環境にも恵まれており、西には鈴鹿山系がそびえ、東は伊勢湾に面していて、海と山の両方の風景が楽しめる地域です。

描かれている風景

小説の随所には、筆者の地元である四日市周辺の風景が丁寧に描かれています。

特に、バブル期・震災・就職氷河期・令和といった時代ごとの空気感や社会背景が、その風景とともに織り込まれており、郷土の記憶を呼び覚ますような描写が魅力です。

四日市高校

登場人物たちが通う「八稜高校」は、三重県立四日市高校がモデルと言われています。

近鉄富田駅から徒歩1分という好立地にあり、春になると近くを流れる十四川沿いの桜が満開となり、地元の花見スポットとしても知られています。

小説では、各章の終わりに描かれる卒業式のシーンで印象的に登場します。

十四川では毎年花見の時期に合わせてお祭りが開催されます!

ミルクロード(県道140号)

物語に登場する男子高校生2人が、F1レースを見に行くために自転車で四日市から鈴鹿まで向かう場面では、県道140号・通称「ミルクロード」が登場します。

この道は、岐阜との県境・員弁から菰野町、桜地区を経て鈴鹿山麓に沿って南北に伸びており、沿道では茶畑が広がるのどかな風景が見られます。

ミルクロード沿いの地域・水沢のかぶせ茶についてはこちらの記事をご覧ください!

四日市コンビナート

工業都市・四日市の象徴ともいえるのが、四日市コンビナートです。

石油化学工業をはじめ、自動車・電機・機械・食品などの工場が集まり、工場夜景の名所としても人気があります。

夜の運河に反射する光や、時折上がる炎が幻想的かつ迫力ある景観を生み出しており、小説でも登場人物たちが夜景を眺める情景が描かれています。

コンビナート夜景についてはこちらの記事で魅力を深掘りしています!

他にも三重県の場所がたくさん登場するので、三重出身の人はその風景が鮮明に思い起こされるでしょう。

隠れ名物「大矢知そうめん」

作中では、高校生の一人が初めてカップラーメンを食べる場面では、おいしさに驚きながらこう言っています。

「うち、母親の実家が素麺作っているんで、麺類はいつもそうめんなんだ。」

引用:伊吹有喜『犬がいた季節』双葉社

こんなふうに、小説中で大矢知そうめんを思わせる地元の名物が登場します。

実際に四日市市大矢知地区には老舗の素麺製麺所が多く存在しており、「鈴鹿おろし」と呼ばれる冷たい季節風と、朝明川(あさけがわ)の清らかな水に恵まれたこの地域では、コシの強い美味しい素麺が作られています。

日持ちがよく、お土産にもおすすめの一品です!詳しくはこちらの記事をチェック!

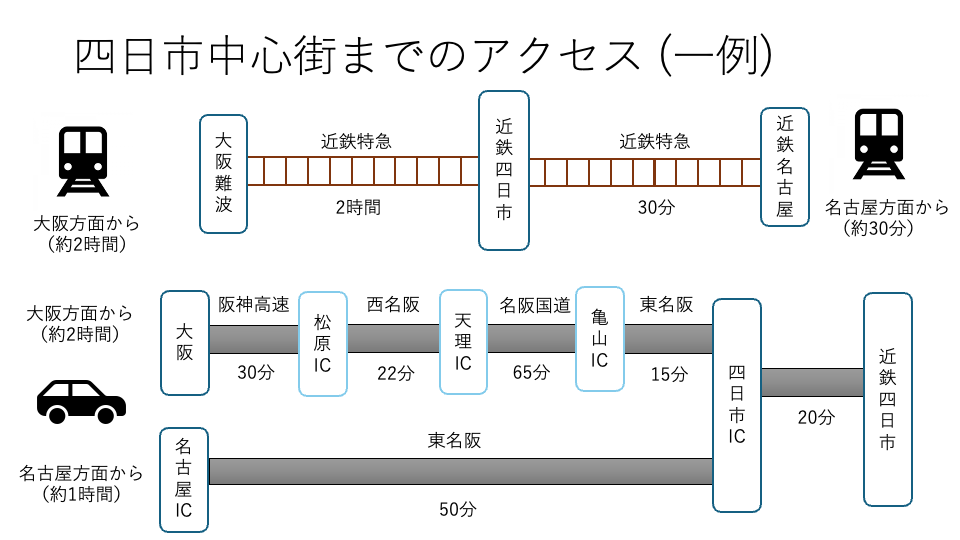

四日市へのアクセスガイド

この章では名古屋・大阪方面から四日市市街地までのアクセス方法を、公共交通機関と車に分けて紹介していきます。

※アクセス時間は概算なので、交通状況・乗り継ぎ時間によって変動する可能性があります

公共交通機関でのアクセス

鉄道でのアクセスは非常に便利で、中心となるのは近鉄四日市駅です。駅周辺には商業施設や飲食店が集まり、市街地の移動にも便利です。

名古屋方面からは、近鉄名古屋駅から特急で約30分、大阪方面からは、近鉄難波駅から特急で約2時間でアクセスが可能です。

車でのアクセス

車でのアクセスでは、東名阪自動車道・四日市ICが便利です。ICを下りてすぐ、湯の山街道や国道1号線を通じて市街地までスムーズに向かえます。

【津】神去なぁなぁ日常(著者:三浦しをん)

三浦しをん氏が書いた「神去なぁなぁ日常」。山深い林業の村を舞台にした笑いと癒しが詰まった青春小説です。

モデルとなった津市美杉町では映画化の際にロケ地として使用されました!

豊かな自然と伝統の営みをたどりながら、作品の世界を体感してみましょう。

あらすじ〜 林業と地域コミュニティを通じて成長する主人公

物語の主人公は、横浜出身の18歳の少年平野勇気。高校卒業後、やる気のない毎日を過ごしていたが、親から強制的に「林業研修プログラム」に参加させられ、三重県の山深い集落「神去村(かむさりむら)」へ送り込まれます。

文明とは隔絶されたような山奥での暮らしや、肉体労働である林業の過酷さに初めは戸惑う勇気。しかし、指導員の飯田与喜(ヨキさん)や地元の人々との交流、自然と向き合う日々を通じて、少しずつ自分の弱さや価値観と向き合い、自分の居場所を見つけていきます。

笑いあり涙ありの「ゆるくて真剣な田舎暮らし」が、リアルな林業の描写とともに軽快に描かれる青春成長物語です。

小説の舞台〜津市美杉町(旧美杉村)

津市美杉町(旧美杉村)は、三重県の県庁所在地・津市の西部に位置する、自然豊かな山間の地域です。東部は伊勢湾に面しており漁業が盛んな一方で、西部の美杉町周辺では林業が伝統的な産業として今も受け継がれています。

奈良県との県境に近いこの地域は、深い山々に囲まれ、スギを中心とした森林資源に恵まれた地域です。

描かれている風景

小説『神去なあなあ日常』(三浦しをん)の舞台となる「神去村」は、この津市美杉町(旧美杉村)をモデルに描かれています。

作者・三浦しをん氏の父親の出身地でもあり、作品には地域に根ざしたリアリティと親しみが感じられます。

地域全体の約9割が森林に覆われており、特にスギの樹林が一面に広がる光景は圧巻です。

作中でもこの様子が印象的に描かれ、「脅威の花粉網」という言葉とともに、スギ花粉が飛散する様子を「ふ、腐海!」とユーモラスに表現しています。読者にとっては思わず笑ってしまうような描写ですが、同時にこの土地の自然環境をリアルに想像させてくれます。

近年では、美杉地域では生態系への配慮や経営体制の見直しを通して「持続可能な林業」を目指す取り組みが進んでいます。

また、森林資源を活かしたセラピーウォーキングやワーケーションといった新しい観光・滞在スタイルも注目を集めており、自然と共に過ごすリフレッシュの場としても人気を集めています。

映画の上映に合わせて、町おこしが盛り上がったようです!

参考:津市役所「津市美杉が舞台となった映画「WOOD JOB!〜神去なぁなぁ日常〜」によるシティプロモーション

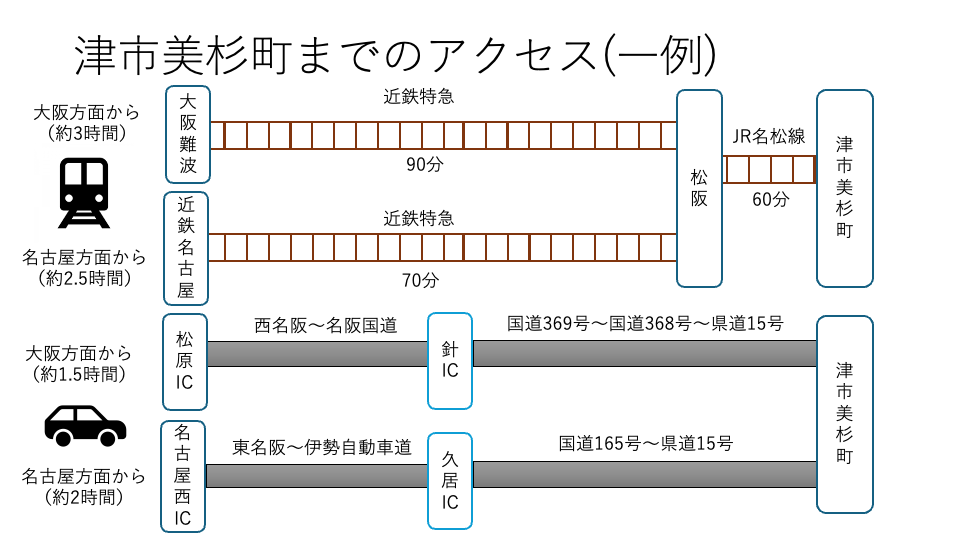

津市美杉町へのアクセスガイド

この章では名古屋・大阪方面から津市美杉町までのアクセス方法を、公共交通機関と車に分けて紹介していきます。

※アクセス時間は概算なので、交通状況・乗り継ぎ時間によって変動する可能性があります

公共交通機関でのアクセス

公共交通機関を利用する場合、JR名松線の各駅が美杉町内に点在しており、地域の集落にアクセスできます。

また、近鉄大阪線の榊原温泉口駅からは、地域のコミュニティバスを利用して美杉地域までアクセス可能です。やや本数が限られているため、事前に時刻表を確認するのがおすすめです。

車でのアクセス

大阪方面からは、名阪国道・針ICより車で約70分。または、上野東ICから約55分で到着します。

なお、上野東ICからナビを使用する場合、峠道を案内されることがあるため注意が必要です。

名古屋方面からは、東名阪自動車道から伊勢自動車道に入り、久居ICで下車。そこから国道165号線〜県道15号線を経由して美杉町方面へ向かうルートが一般的です。

【名張】赤目四十八滝心中未遂(著者:車屋長吉)

車屋長吉氏の作品「赤目四十八滝心中未遂」は、大阪の場末から滝が連なる神秘の渓谷・赤目四十八滝への旅を通して繰り広げられる、2人の男女が抱く人生への絶望と再生を描いた物語です。

登場人物がたどる道を辿りながら、赤目四十八滝が持つ静謐で力強い魅力に迫ります。

あらすじ〜生きづらさを抱えた男女の、命懸けの逃避行

冬の終わり頃、大阪・釜ヶ崎で暮らしていた青年・生島与一は、知人の紹介で兵庫県尼崎へ移り住み、ホルモン串焼き屋を手伝い始めます。その中で綾に出会い、男女の関係を結びますが、綾は突然アパートから姿を消します。

数日後、綾から「天王寺駅に来てほしい」と手紙が届き、再会した二人は、彼女の兄・真田の身に迫る危機と、3000万円で博多に売られるという事情を共有。綾に「この世の外へ連れて逃げて」と言われた与一は、彼女と共に心中を企てて赤目四十八滝へ向かいます。

物語は与一の視点を通して書かれており、物語の序盤では阪神間の下町的な風景や、アウトローたちの生活がリアルに描かれ、終盤にかけて赤目四十八滝への幻想的な旅へと変容していきます。

小説の舞台〜名張市赤目四十八滝

赤目四十八滝は、三重県中部・名張市に位置する渓谷で、大小さまざまな滝が階段状に連なる自然の名所です。

滝の数は「四十八」とされますが、実際に名前がついている滝は20ほどであることが、小説『赤目四十八滝心中未遂』にも記されています。

約3.3kmにわたる遊歩道が整備されており、春の新緑・夏の涼・秋の紅葉・冬の氷瀑と、四季折々の表情を見せる滝の景観が訪れる人を魅了します。

森林浴やハイキング、気軽な散策にもぴったりで、自然と静けさを味わえる場所です!

描かれている風景

かつては山岳信仰の聖地として栄え、修験道や忍者の修行の場でもあった赤目四十八滝。小説では、こうした歴史的背景と圧倒的な自然の存在感を活かし、物語において「この世の外」=生と死の境界として象徴的に描かれています。

登場人物たちはこの地で、自らの半生を振り返りながら滝を巡るという形で旅を進めていきます。その姿はまるで、「死に場所」を探し彷徨うようなものでありながら、豊かな自然との触れ合いの中で「生」の感覚を少しずつ取り戻していく過程でもあります。

滝のそれぞれには個性的な名前がついており、特に主人公が心を動かされるのは、赤目五瀑のうちの「千手滝(瀧)」「布曳滝(瀧)」「荷担滝(瀧)」の美しさ。静けさの中に響く水の音と、滝が見せる神秘的な光景が、物語の中でも印象深く描かれています。

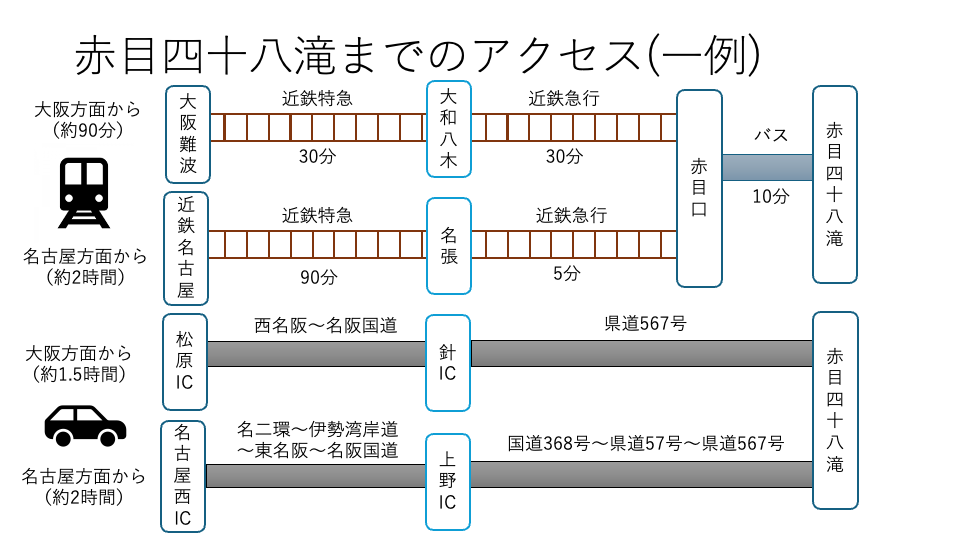

赤目四十八滝へのアクセスガイド

この章では名古屋・大阪方面から赤目四十八滝までのアクセス方法を、公共交通機関と車に分けて紹介していきます。

※アクセス時間は概算なので、交通状況・乗り継ぎ時間によって変動する可能性があります

公共交通機関でのアクセス

公共交通機関を利用する場合は、近鉄大阪線「赤目口」駅が最寄り駅です。そこから三重交通のバスに乗り換え、約10分で「赤目滝」停留所に到着します。

バスの本数は時間帯によって異なるため、事前の時刻表チェックをおすすめします。

車でのアクセス

名古屋方面からは、名古屋高速〜東名阪〜名阪国道経由で針ICを下り、そこから一般道でアクセスできます。所要時間はおよそ2時間です。

大阪方面からは、西名阪自動車道〜名阪国道経由で上野ICを利用します。そこから赤目滝方面へ向かえば、約1.5時間ほどで到着します。

駐車場も整備されており、日帰りドライブにも適しています。

【鳥羽】潮騒(著者:三島由紀夫)

澄んだ海と断崖のある小島で描かれる、純粋な恋の物語である、三島由紀夫氏による作品「潮騒」。

作中に登場する神社や灯台の風景を手がかりに、神島ならではの自然と文化を味わってみませんか?

あらすじ〜海辺の小島で育まれる2人の若者の愛

『潮騒』は、紀伊半島沖にある架空の小島「歌島(うたじま)」を舞台に、若い漁師・新治と、海女の娘である初江の純愛を描いた物語です。

新治は貧しいながらも誠実でたくましい青年。一方、初江は裕福な網元の娘で美しく気品があります。

二人は互いに惹かれ合いますが、身分差や島の風習、周囲の嫉妬などの障害に直面します。それでも新治は自らの力と誠意で困難を乗り越え、ついには初江の父から結婚を認められるに至ります。

登場人物たちの心情と、島の海や空、波の音など自然描写が物語全体を通して散りばめられており「純粋な愛と自然との一体感」が効果的に表現されています。

小説の舞台〜鳥羽市神島

三重県鳥羽市に属する神島(かみしま)は、鳥羽港の北東約14kmの沖合に位置する、人口数百人ほどの小さな島です。鳥羽港からは市営定期船が運航しており、フェリーに揺られておよそ40分でアクセスすることができます。

漁業を中心とした産業が今も盛んで、島内には潮風にさらされた漁村の風景がそのまま残されています。また、島の南部・ニワの浜には、カルスト地形特有の切り立った石灰岩の崖が広がり、独特な地形が目を引きます。

三島由紀夫の小説『潮騒』の舞台となったこの地は、作品の映画化(5度にわたって実写化)の際にもロケ地として使われ、多くの文学ファン・映画ファンが足を運ぶ「聖地」となっています。

描かれている風景

小説はこのような印象的な節から幕を開けます。

「歌島に眺めのもっとも美しい場所が二つある。一つは島の頂き近く、北西にむかって建てられた八代神社である。(中略)眺めのもっとも美しいもう一つの場所は、島の東山の頂きに近い燈台である。」

引用:三島由紀夫『潮騒』新潮文庫

八代神社は石段を登った高台に位置し、海の神・綿津見命(わだつみのみこと)を祀っています。小説内でも住民たちが日々の安全と豊漁を祈願する、信仰の中心として描かれています。

島の東山の頂上近くにある神島灯台からは伊良湖水道を一望でき、作中では「海流の響きが絶えなかった」「風のある日には、いくつもの渦を巻いた」と描かれ、荒々しくも美しい海の様子が印象づけられています。

特にこの灯台は、小説のラストで主人公たちが愛を確かめ合う場面の舞台となっており、現在では「恋人の聖地」としてプレートが設置されるなど、観光スポットとしても注目を集めています。

現地の新鮮な海鮮を楽しもう!

小説の中では、タコ漁や海女たちのアワビ獲りのシーンが生き生きと描かれ、島の暮らしがリアルに感じられます。実際に神島や鳥羽周辺では、タコやアワビ、アオサノリといった新鮮な海の幸が特産品として知られています。

特におすすめなのが「海女小屋の浜焼き」体験。これは、海女たちが休憩するために使っていた囲炉裏付きの小屋を、近年では観光向けの食事処として活用しているものです。

目の前で焼き上げる海鮮料理を味わいながら、地元の海女さんとの交流が楽しめる貴重な機会です!

参考:志摩観光協会

また、鳥羽駅近くにある「鳥羽一番街」では、地元の郷土料理を提供する飲食店や、名産品・お土産を取り扱うショップが多数並び、旅の締めくくりにもぴったりのスポットとなっています。

参考:鳥羽一番街

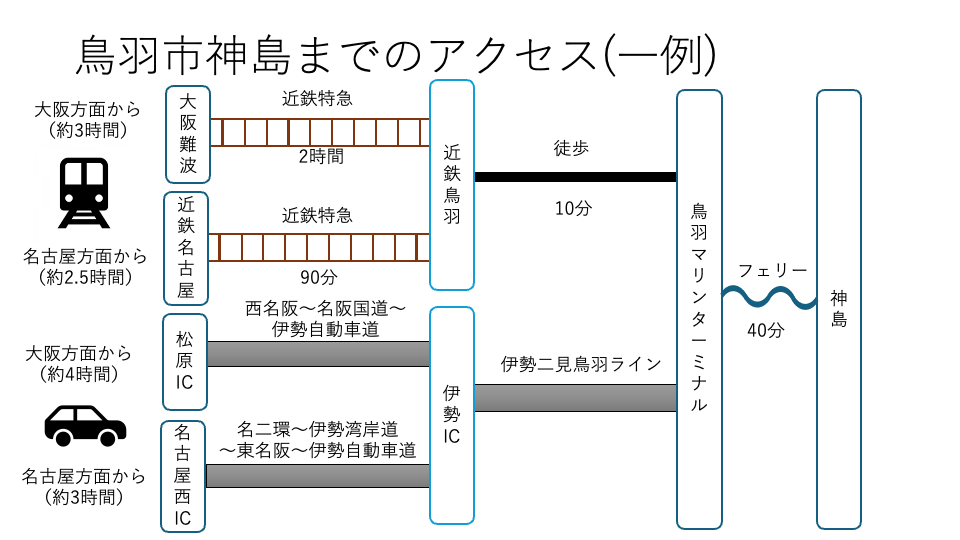

鳥羽市神島へのアクセスガイド

この章では名古屋・大阪方面から神島までのアクセス方法を、公共交通機関と車に分けて紹介していきます。

※アクセス時間は概算なので、交通状況・乗り継ぎ時間によって変動する可能性があります

公共交通機関でのアクセス

公共交通機関を利用する場合は、JRまたは近鉄「鳥羽駅」で下車し、徒歩約7分で「鳥羽マリンターミナル」に到着します。そこから市営船に乗ること約40分、神島へ向かうことができます。

天候によりダイヤが変更になることもあるため、出発前に鳥羽市営定期船の公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。

車でのアクセス

車の場合は、伊勢自動車道・伊勢ICを降りて、伊勢二見鳥羽ライン・鳥羽ICへ進みます。そこから約10分で佐田浜駐車場に到着。

駐車後、徒歩約5分で「鳥羽マリンターミナル」にアクセスでき、そこから市営船に乗船し、神島へ向かいます。

聖地巡礼のマナー

物語の舞台を実際に訪れる「聖地巡礼」は、ファンにとって感動的な体験であると同時に、地域の方々の暮らしに触れる旅でもあります。

心から作品を愛するなら、その舞台となった土地やそこに住む人々への配慮を忘れずにいたいものです。

ここでは、聖地巡礼を楽しむうえで大切にしたいマナーについてご紹介します。

作品と地域に敬意を持とう

作品の舞台となった土地は、私たちファンにとっては「聖地」ですが、そこには日常を送る住民がいます。感動を与えてくれた場所への感謝と敬意を持って接することが、まずは基本です。

例えば、撮影地やモデルとなった場所で無断撮影や無断立ち入りをするのはNGです。特に住宅街や学校の近くでは、住民のプライバシーに配慮し、静かに行動しましょう。

また、ネット上の曖昧な情報だけを頼るのではなく、公式情報や観光協会など信頼できる情報源を参考にすることも大切です。

行動のマナーを守ろう

聖地巡礼は旅行の一形態でもあります。ファンとしてだけでなく、旅人としてのマナーも守ることが、その土地への信頼につながります。

特に、静かな場所では大声を出さずに行動すること、ゴミは持ち帰るか地域のルールに従って処理することは基本中の基本です。また、観光客が多い場所では、道をふさいでの写真撮影や、公共交通機関でのマナー違反にも注意が必要です。

さらに、SNSへの投稿を行う際には、場所や住民が特定されないように配慮を。思い出をシェアすることは素敵ですが、他人の迷惑にならない範囲で行いましょう。

地元にちょっと還元しよう

聖地巡礼を地域にとって「歓迎される文化」とするには、訪れたファンがその地に少しでもプラスの影響を与えることが重要です。

例えば、地元の飲食店やお土産屋を利用することは、地域経済への貢献になります。もし地域主催のガイドツアーやイベントがあれば、ぜひ積極的に参加してみましょう。地域の魅力をより深く知るチャンスにもなります。

また、地元の方とのちょっとした会話や「ありがとう」の一言も心に残る交流になります。そして、SNSなどで小説や映画の魅力を紹介することも、マナーを守った上で発信すれば、立派な応援のかたちになるでしょう。

地域の小説に触れて「読書×三重旅」を楽しもう

本記事では、三重県が舞台となったおすすめ小説4作品を通じて、それぞれの物語のモデルとなった実在の場所や、作中でどのように描かれているかを詳しくご紹介しました。

自然豊かな山間部から歴史ある漁村、神秘的な滝の渓谷まで、三重県には多様な魅力にあふれた舞台が点在しています。各章で紹介した観光情報をもとに実際に現地を訪れれば、風景や香り、音、味など、五感を通じて物語の主人公になったような感覚を味わえることでしょう。

読書の中で旅気分を楽しむも良し、実際に聖地巡礼に出かけるも良し。三重県の風土が育んだ文学と、その背景にある地域の魅力を、ぜひあなただけの視点で感じてみてください。